思春期の子育てに疲れたら、卒母を考えよう

子どもが中高生や大学生になり、これから親子関係をどうしていけば…と迷う人もいるかもしれません。

そんなときには、「卒母」を考えてみるのも1つの方法です。

卒母ってなに?母をやめちゃうってこと?

卒母っていうのは、「毎日かあさん」で有名な漫画家・西原理恵子さんが提唱した考え方でね。子どもの巣立ちにあたって、母も「母親」という役割からじょじょに解放されて、自分自身の人生を歩んでいこう…っていうものなの。

私はこの考え方がすごくしっくりきたので、下の子が中学生にあがったこの4月から「卒母」に向けて動き出しています。

思春期の子育てに迷いがある・疲れを感じる という方には特に、共感していただける内容かもしれません。よかったら参考にしてみてください。

もくじ

卒母って必要?

「子離れは必要だろうけど、❝卒母❞って言いすぎじゃない?」

と思う人も多いかもしれません。

…でも私個人は、このくらい強く言った方がいいと思っています。

思春期のお子さんを持つ親御さんなら、ウンウンとうなずいてくださると思いますが、

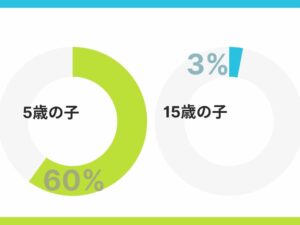

中高生になると、子どもの中で「親が占める割合」がグンと減ります。

…

…

…それはもう、すごい勢いで減ります。(びっくりするくらい笑)

たとえば5歳の子と、15歳の子では、心の中の「親が占める割合」って、これくらい違います…。

激減してるΣ( ̄ロ ̄lll)

3%ってどのくらい?

「あ~そういえば視界の端に親がいたかな」っていう感じ…?笑

勉強や友だちのこと、自分の容姿のこと、好きな子のこと、趣味や推しのこと。

思春期の子どもは考えることがいっぱいあるから、仕方ないですね。(自分のときもそうだったし)

親に関心がない=親子関係が安定している とも取れるので、家庭がうまく回っている証拠でもあります。

(だからこの状態になったら、子育ては成功!と言ってもいいのかも)

…でも、親子といえど人間同士の付き合いですから、

こちらにほどんど関心が向いていない相手に、献身的なお世話をするのは切ないです。。。

親から、召使いに降格したようなせつなさよ…。

親もだんだん子どものことを、「守るべき小さな存在」→「自分と対等な存在」という目で見始めます。

だから幼いときのような無償の心で、接することは難しくなってくるんですよね。

親側の反抗期(自立期)が始まった

それでもしばらくは、今まで通りの生活をしてきました。

でもだんだん「母ならもっとわかってよ!」「私のつらさを受け止めてよ!」という子ども側の甘えが辛くなってきました。

親はいくらでもイライラをぶつけてOKで、無理をさせてもOKで、ってサイボーグじゃないんだからさ…。

元来こっちは器がちっちゃいんだよ!そんなにはがんばれないんだよ!←本音が出た笑

…冗談じゃないよ。こちとらあんたの奴隷じゃないんだよ。私は私の人生を生きてやるぞこんちくしょう!!

あらら。子どもだけじゃなく親も反抗期を迎えちゃったよ…w

そんなこんなで、ついに母にも反抗期が来てしまったようです…。

❝反抗期❞っていうとネガティブなイメージだけど、野生動物と同じで、親も子も❝自立期❞を迎えたって考えるといいのかも。

(野生動物って、子が大人になったら互いに見向きもしないですから)

でも。「子どもの面倒は一生みるもの」という昭和の価値観をひきずったままだと、中途半端でなんだかいたたまれません。

そうです。

そんなときこそ「卒母」と割り切ってしまうのが、いい方法だと思うんです。

これまでの人生に区切りをつけて、次のステージへすすむための❝卒業❞。

母業においても、この考えを利用しない手はありません。

卒母にあたって必要な考え方

ここからは、卒母を考えるときに大事だな、と思ったことを書いていきます。

考え方①うまくいかなくていい

「子どもの人生を、うまくいかせなきゃ」という執着は、卒母の足かせになるかもしれません。

人生は、いろんな経験をして、その中から何に気づくかが大切。

死ぬときにあの世に持って帰れるのは、経験と記憶だけです。

地位もお金も全て消えます。

その子が生まれる前に決めてきたカリキュラムに沿って、人生経験を積んでいくわけだから、

親側も「成功」「失敗」と決めつけるのはやめたいですね。

成功したら嬉しいけど、慢心・執着のもとになるかも。逆に失敗はつらいけど、心が鍛えられる・人の気持ちがわかる っていうメリットもある。どちらも良し悪しなんだよね。

でも失敗=悪いもの という思いが強すぎると、失敗しないよう子どもをコントロールしたくなります。

「うまくいってほしい」と望むのが人情ってもの。でもそこはぐっとこらえて、見守る愛 を発揮したいですね。

卒母世代は、子どもに大きな影響を与えることはできません。(なんせ3%の人だし笑)

だからこそもう、手本になろうとか、規則正しくとかはどうでもよくて、

- 「どっちでもいい」

- 「なんでもいい」

- 「なんとかなるんじゃな~い?」

っていう❝ゆるさ❞を出せた方が、子どもに良い循環を起こせるんじゃないかなって思ってます。

考え方②自分の機嫌は自分でとる

親も子も、自分の機嫌は自分でとることを心がけましょう。

思春期の子どもは、特にイライラしやすいです。

ただでさえイライラは伝染しやすいのに、それをなんとかしなきゃと思うと、共倒れになってしまいます。

小さな子どもならともかく、中高生以上の子どもの機嫌は、基本とらなくていいと思います。

イライラの原因って、案外自分でもわからないもんにゃ。本人がわからないものを、まわりがなんとかしようとするのは無理にゃ。

私はいっそのこと、親子は「血を貸しているだけの他人」というスタンスでもいいと思っています。

他人だと思えば優しくなれるし、同じ土俵で戦おうとも思わないですから。

子の機嫌はとらない、もし不機嫌そうなら何もせずそっと離れることを意識しましょう。(向こうが話をきいてと言ってきたら別だけど)

こっちだって揺らぎやすい中年期です。

子どものことは子どもにまかせて、全力で「自分の」機嫌をとりましょう。

考え方③親という肩書きからは離れていく

これまでは「○○ちゃんのママ」「お母さん」と呼ばれることも多かったと思います。

私自身の人生はどこ?と不満に思う一方で、その肩書きに守られていた部分も多かったんじゃないでしょうか。

人生のステージを順調に進んでるように見えるとか、仕事や家事が多少おざなりになっても仕方ないと思えるとか…。

私も、考えてみれば育児を隠れみのにして甘えている部分、いっぱいありました💦

でもこの機会に「ママだからしかたない」って思うのはやめたいなって思っています。

親という肩書きを外すと、何も持ってなくて、成長もしてなくて…痛々しさ丸出しの自分。

でもそんな自分をまるごと受け入れて、ここからまたマイペースに成長していけたらいいんじゃないかなって。

卒母に向けてやってみたこと

ここまで紹介してきた考え方を踏まえて、実際に卒母に向けてやってみたことを挙げていきます。

やったこと①ほどよくテキトーになる

まずは、がんばることをやめました!しっかりするのはあきらめて、ゆるキャラでいきます。

- 子どものスケジュールを管理しない

- 子どもの学校行事も行ければ行く、のスタンスで

- 勉強や友達関係の口出しをしない

- たよりなさを前面に出す

勉強面は心配だったけど、口出しをやめたら逆に自分の判断でやるようになって、成績も上がったんですよね。今までの苦労は一体なんだったのか…

親が抜けていると、案外子どもはしっかりしてくるもの。

「最近記憶があいまいで…」と年齢のせいにして、子ども本人の裁量で動いてもらいましょう!

やったこと②子どもの都合に合わせない

自分の予定を優先させることも大事です。

もし何か頼まれても、都合が悪ければ「この日は予定があるからムリだなあ」とバッサリ切りましょう。

やりくりしようとがんばるのは、やめます。

長年子ども優先で過ごしてきたわけですから、最初は戸惑うと思います。

でも1人の大人(母)の時間を確保するには、前々から予約が必要なこと、自分の都合でばかりは動いてくれないことを、

この機に理解してもらいましょう。

やったこと③親自身の人生を充実させる

親が自分の人生に集中することも大事なポイントだと思います。

(時間があると、つい子どもに目がいきがちなので)

私は卒母にあたって、自分についてもっと深く知りたいと思いました。

だから休みの日は近所のファミレスに1人出かけていって、ノートに自分の考えをアウトプット。

やりたいこと・優先させたいこと・モヤモヤの吐き出し・1年後や10年後にどうなっていたいか…。

自分の軸が定まって、次の行動にうつせるように、たくさん書いています。

そのほか新しい趣味を始める、断捨離する、古い友人と交流を再開する、なんかもいいかもしれませんね。

自分のことでスケジュールを埋め尽くしちゃいましょう!

卒母をやるにあたっておすすめの本

「卒母を考えたいけど、具体的にどうしたらいいの?」「同世代の人の、卒母に対する意見をもっと知りたい」そんなときにおすすめの本をピックアップしてみました。

↑「寮母のような感覚で接する」「子どもの様子は薄目でうかがう」など、数々の名言が飛び出す名著です。

日常の役割を子どもたちに棚おろししていく過程が詳しく書いてあり、「細かい家事負担がツライ!」という人にはすごく参考になるんじゃないかと。

↑毎日新聞で募集した「卒母」についての感想、体験談がまとめられています。

巷の母たちが子どもの巣立ちについてどう考えているのかがチェックできるので、自分の卒母を考える際のヒントになるかなって思います。

まとめ。卒母、いざやってみるとワクワクが止まらない!

私は結構変わり者なのですが(若い頃はかなり浮いてた)、子どもの前では普通でいなくちゃと長年無理してきました。

(日頃考えていることの、1割も言葉にしていないと思います)

でも今は、そんな仮面を勢いよく取っ払おうとしているところでして(^_^;)

…なんかね。すっごく楽しいんです。「本来の自分に戻る」って本当にワクワクするなあって。

卒母世代のみなさんも、最初は右往左往するかもしれない。寂しさもあるかもしれない。

でもすぐに、自分なりのワクワクを見つけられると思います。

お互い、じょじょに新たな自分へとシフトしていけるといいですね。

.jpg)

-150x150.jpg)